勤務間インターバル制度とは??

こんにちは!

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、働き方改革によって話題となった「勤務間インターバル制度」について解説します。

製造業 Y社長

製造業 Y社長この制度は聞いたことが

ありますよ。確かまだ義務では

なかったですよね?

社労士 福田

社労士 福田製造業にも深く関係する

制度ですよね。そうです、

今はまだ努力義務の段階です!

では、「勤務間インターバル制度」の概要からお話させていただきます。

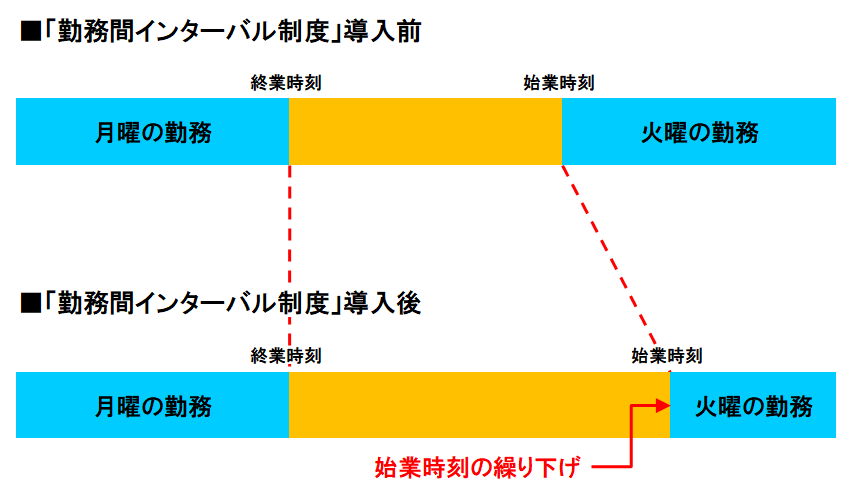

「勤務間インターバル制度」は、前日の勤務終了から次の勤務を開始するまでの間に、一定の時間を確保する制度です。

労働者の生活時間や睡眠時間の確保のためにとても重要な制度であり、働き方改革関連法案の成立に基づく労働時間等設定改善法の改正により、2019年4月以降、事業主に対して導入するように努力することが義務づけられました。

ですので、今のところ努力義務とされており強制ではないものの、労働者の健康のために取り入れていくことが望ましい制度です。

では、この「勤務間インターバル」を取り入れる場合、具体的に何時間確保することが必要なのでしょうか?

確保すべき休息時間の長さ等は、事業主の判断に委ねられていますが、厚生労働省では、9~11時間以上のインターバルの設置を推奨しています。

とはいえ、通勤には片道1時間程度かかる場合が多いですし、食事やお風呂、睡眠時間といった生活時間を考慮すると、できれば11時間程度を確保するのが望ましのではないかと思われます。

製造業 Y社長

製造業 Y社長うちのような製造業の場合、

交代勤務で夜勤なども

ありますし、常に11時間も

開けるのは難しいですなぁ。

社労士 福田

社労士 福田そうですよね、ご事情は

よく分かります。ですが、

夜勤こそ疲労しやすく回復も

しにくくなるため、導入する

メリットが大きくなりますよ!

工場や病院等に勤務している労働者には夜勤をする方も少なくありませんが、夜勤は疲労しやすく回復もしにくくなるため、十分な休息時間を確保することは、労働者の健康を守るためにとても重要なことです!

夜勤の後で休むと、日勤の後で休んだ場合よりも回復が遅いケースが多いので、最低でも11時間以上、可能ならそれ以上を確保されることをお勧めします。

しっかりと休息を取ることで、ワークライフバランスの実現や、生産性の向上にも繋がり、会社にとってもメリットはあるかと思います。

それだけでなく、この「勤務間インターバル制度」を導入することで受給できる助成金もあるのです。

その助成金とは、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」という助成金になります。

こちらの助成金は毎年とても人気のある助成金で、残念ながら今年度は受付を終了してしまっておりますが、来年度に向けて今から取り組みを検討されておくと良いかと思います。

こちらの助成金については、後日、詳しい解説を行いたいと思います。

製造業 Y社長

製造業 Y社長ほぉ、従業員の健康を

確保できて、助成金も

受給できるなら検討して

みるのもありですねぇ。

社労士 福田

社労士 福田はい、従業員様が健康で

あってこそ企業も健全に

経営できます!

是非、ご検討ください!

スタッフ M子

スタッフ M子助成金や労務管理など、

ご相談がございましたら

お気軽にご連絡くださいね!